Hm, was war das jetzt? Das Buch lässt einen nach dem Zuklappen erstmal ratlos zurück. Die Intention des Herrn Kracht bleibt dem geneigten Ex-Leser verschlossen. Auch noch nach einigem Drübernachdenken und Wirkenlassen. Aber als offener Weltbürger, welcher (Teile der) moderne(n) Kunst gerade wegen ihres Die-Wahrheit-liegt-im-Auge-des-Betrachters-Credos schätzt, ist das erstmal nicht weiter schlimm. Die Frage ist also, welche

Intention sehe ICH in diesem Werk? Gar nicht so einfach, dies auszudrücken. Fangen wir doch erstmal bei der Handlung an.

|

Ein Stein. Aha. Reduktion allerorten.

(Quelle) |

Der Ich-Erzähler reist mit seinem Lebensgefährten Christopher 1979 am Vorabend der Islamischen Revolution nach Teheran. Dort nehmen die beiden noch ganz

dandy-like alle bourgeoisen Späße und Vergnügungen wie Partys, Zerstörungswut, Drogen und drogeninduzierte Über-die-Welt-Gespräche mit. Christopher, dessen Status in der Beziehung (jetzt mal politisch unkorrekt ausgedrückt) der Mann ist, ist schon vorher krank und schwach. Außerdem verachtet er den Erzähler eigentlich nur noch. Dieser wiederum

fügt sich in sein Schicksal. In seinem benebelten Nihilismus verletzt sich Christopher schwer während der Party. Er wird ins Krankenhaus gebracht und

verstirbt dort. Der Erzähler rettet sich in seiner unterdrückten Trauer und den Wirren der beginnenden Revolution zu einer mysteriöse Bekanntschaft einer Party. Auch diese ist allerdings absolut von der Welt entrückt und erzählt dem Erzähler von einem

Berg in China, um den er wandern müsse, um zur

vollständigen Erleuchtung zu gelangen. Die Hauptfigur folgt wieder einmal diesem Rat und im zweiten Teil des Buches geht es um diese Unternehmung. Während dieser trifft er tibetische Mönche, welche das gleiche Vorhaben besitzen und

fühlt sich in ihrer ego-losen Gemeinschaft wohler als je zuvor. Dann jedoch wird er von chinesischen Soldaten gefangen genommen und

in ein Arbeitslager verfrachtet. Er wird schmerzhaft

umerzogen. Aufgrund einer guter Prognose für ihn wird er zu leichteren Arbeiten auf ein Feld mitten in der chinesischen Wüste geschickt. Auch dort sind die Arbeiten allerdings unmenschlich hart. Der Erzähler aber

arrangiert sich mit diesen Arbeiten und tut, was man ihm sagt. Das Ende deutet an, was man sich schon lange dachte: Er ist

zufrieden mit dieser Situation.

Aufgrund dieser Zusammenfassung sollte klar sein, worin der rote Faden des Buches aus meiner Sicht besteht. Ja, es geht um die

"Selbstaufgabe" und "Selbstauslöschung" (wie es auf dem Buchrücken steht). Aber ist das nicht zu kurz gegriffen? So, wie die Beziehung der beiden am Anfang beschrieben wird, hatte der Erzähler schon vorher viel Energie darauf verwandt, sein Ego klein zu halten. Die Auslöschung passierte nicht aufgrund der Erlebnisse im Buch, sondern ist ein Bestandteil der Persönlichkeit des Erzählers. Alles, was im Buch geschieht, ist im Prinzip eine hochdramatische (übertriebene?)

Zuspitzung dieses Charakterzuges. Man kann das nun langweilig finden, denn das bedeutet, dass die Handlung eigentlich gar nicht wichtig bzw. austauschbar ist. Das ist absolut richtig. Doch dann kommen ja noch die Fähigkeiten des Autors ins Spiel.

|

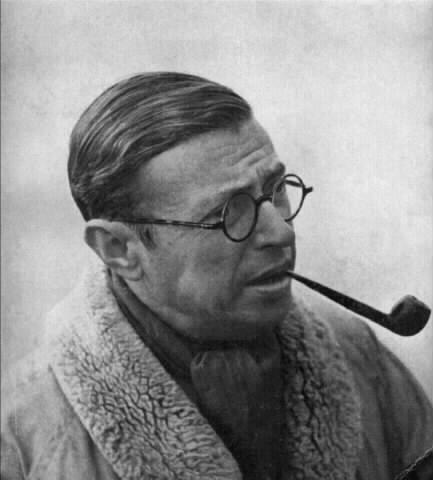

Why so serious? Ach stimmt, ist ja 'n seriöser Schrifsteller.

(Quelle) |

Kracht schreibt hauptsächlich äußerst

karg in kurzen Sätzen und wenig Details. Wenn er diese einstreut, dann rein der

Atmosphäre wegen. Und so sollte es auch sein. Sehr gelungen ist die

chamäleonhafte Wandlung des Erzählstils des Erzählers. Redet er am Anfang noch ziemlich klischeebehaftet über seine Gefühle und seine Beobachtungen der Innenarchitektur der teuren Villa des Partygebers (er ist Raumausstatter und seine zur Schau gestellte Expertise nervt), so ändert sich der Stil im Mittelteil (am Berg) zu spirituell und am Ende (im Lager) zu absolut neutral und teilnahmslos. In jeder Lage vermag es Kracht, mit seiner Erzählweise eine

dichte Atmosphäre zu erzeugen. Und das - wie gesagt - ohne Detailreiterei.

Abschließend sei noch anzumerken, dass der Knackpunkt für mich ist, dass dieses Werk sehr kurz ist und eigentlich nicht mehr als eine

atmosphärische Übung darstellt. Die Frage ist:

Besitzt es in seiner Reduktion auf die Beschreibung eines Charakterzuges

Tiefgang? Denn

viel mehr, aber auch nicht

viel weniger, hat es ja nicht zu bieten.

.jpg)